Qu'est-ce qu'une descente d'organe ou prolapsus génital ?

- Par Myriam Gorzkowski, mis à jour le 14/08/2025 à 15h08, publié le 07/08/2025 à 08h08

- Temps de lecture : ~ 0 minutes

Le prolapsus génital, aussi appelé descente d’organes, est un trouble fréquent qui survient lorsque les tissus conjonctifs et les muscles du plancher pelvien se relâchent, ne parvenant plus à soutenir correctement la vessie, l’utérus ou le rectum. Cette affection touche principalement les femmes, mais peut également concerner les hommes sous forme de prolapsus rectal. Si le prolapsus n’est pas une urgence vitale, il peut fortement impacter la qualité de vie, provoquant gêne, douleurs ou troubles urinaires. Comprendre ses causes, ses symptômes et ses traitements, est essentiel pour agir rapidement et retrouver un confort quotidien. Pharma GDD vous en parle !

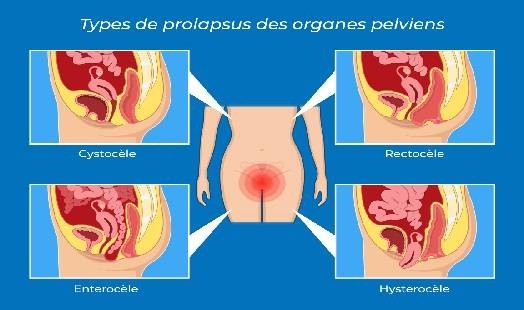

Les différents prolapsus

Les organes pelviens présents dans le bas ventre sont tous maintenus par le plancher pelvien, c'est-à-dire les muscles et les ligaments du périnée. Divers évènements, notamment chez la femme entrainent un affaiblissement de ces tissus pelviens,

Il existe plusieurs types de descente d'organes :

Le prolapsus utérin (hystérocèle)

L'hystérocèle est une descente de l'utérus vers l'orifice vulvaire, voire son extériorisation. Il s'agit du prolapsus le plus fréquent chez les femmes. C'est la conséquence d'un affaiblissement des muscles et des ligaments qui soutiennent l'utérus en position normale. L'hystérocèle peut être causée à la suite d'actes chirurgicaux touchant les organes pelviens, ou à cause d'une hyperpression intra-abdominale répétée ou continue, liée à une pratique sportive intensive. Cela est également causé par des grossesses rapprochées, des grossesses multiples ou encore un bébé pesant plus de 5 kg. Il existe trois grades de la pathologie :

- Grade 1 : Le prolapsus n'atteint pas l'orifice vulvaire ;

- Grade 2 : L'utérus atteint l'orifice vulvaire sans le dépasser ;

- Grade 3 : Le prolapsus est extériorisé et l'utérus dépasse de l'orifice vulvaire.

Le prolapsus de la vessie ou cystocèle

Le prolapsus de la vessie est également fréquent chez les femmes et sa gravité est variable. Il s'agit d'un affaiblissement de la vessie sur le vagin suite à l'affaissement des structures pelviennes qui la soutiennent. Le vagin va sortir par pression de la vessie.

La cystocèle entraine des difficultés à uriner, des mictions incomplètes, une incontinence urinaire à l'effort et des cystites à répétition. Elle peut également provoquer des troubles sexuels.

Elle est classée en quatre stades de gravité, allant du prolapsus intravaginal à un prolapsus totalement extériorisé. La prise en charge varie en fonction du stade avec des exercices de rééducation périnéale à une intervention chirurgicale. Des accouchements difficiles avec utilisation de forceps, la ménopause ou encore l'âge augmentent le risque de cystocèle.

Le prolapsus de l'urètre (urètrocèle)

Le prolapsus de l'urètre touchant davantage les femmes âgées et les petites filles. Il se caractérise par la descente de l'urètre devant l'entrée du vagin et est souvent associé à une cystocèle. L'uretrocèle se manifeste par des troubles de la miction, notamment des gouttes retardataires. Elle peut entrainer une prédisposition aux infections urinaires. Parmi les facteurs de risques, on retrouve l'âge, l'accouchement par voie naturelle (vaginale) et l'obésité. La prise en charge dépend du stade, impliquant des séances de rééducation périnéale ou une intervention chirurgicale.

Le prolapsus rectal (rectocèle) ou prolapsus anal

Il s'agit d'une descente du rectum par l'anal, entrainant des troubles du transit avec constipation et incontinence anale, des gênes ou douleurs durant les rapports sexuels et une sensation de pesanteur pelvienne. Il existe quatre stades allant du prolapsus à un prolapsus s’extériorisant totalement avec une prise en charge allant de la rééducation périnéale à une intervention chirurgicale. Les risques de développer un prolapsus rectal peuvent être augmentés par des facteurs tels que les accouchements difficiles, plusieurs grossesses, la ménopause et l'âge.

Le prolapsus de l'intestin ou entérocèle

L'entérocèle est une descente de l'intestin grêle survenant chez les femmes ménopausées ou ayant accouché, causé par un affaiblissement des muscles et tissus sur lesquels l'intestin grêle s'appuie contre les parois supérieures du vagin, créant un renflement. Cela va entrainer une sensation de pesanteur pelvienne, une incontinence urinaire ou une difficulté à évacuer les selles. Il peut apparaître simultanément avec un prolapsus utérin ou rectal, complexifiant le diagnostic et le traitement.

La descente d'organes chez l'homme

La descente d’organes chez l’homme, bien que moins fréquente que chez la femme, existe et concerne principalement le rectum. Ce trouble, appelé prolapsus rectal, survient lorsque les tissus de soutien et les muscles du plancher pelvien s’affaiblissent, entraînant une protrusion partielle ou complète du rectum à travers l’anus. Plusieurs facteurs peuvent favoriser ce phénomène : constipation chronique, efforts de poussée répétés, surpoids, toux persistante, ou antécédents de chirurgie pelvienne. Le vieillissement, associé à une diminution progressive du tonus musculaire, peut également augmenter le risque.

Les symptômes incluent une sensation de masse anale, des douleurs locales, des saignements légers ou des difficultés à contrôler les selles. Bien que le prolapsus rectal ne soit pas mortel, il peut considérablement altérer la qualité de vie et provoquer des complications telles qu’une irritation ou des infections locales.

La prise en charge repose d’abord sur des mesures conservatrices comme la rééducation périnéale et l’amélioration de l’hygiène de vie (lutte contre la constipation, perte de poids). Dans les cas plus sévères, une intervention chirurgicale peut être nécessaire pour restaurer la position normale du rectum et renforcer les tissus de soutien.

Quels sont les symptômes d'une descente d'organe chez la femme ?

Un prolapsus génito-urinaire n'occasionne aucun inconfort au début. Les symptômes surviennent lorsque la descente d'organes s'aggrave. Ils varient en fonction des organes et des tissus concernés et s'accentuent avec un effort physique.

Les symptômes les plus courants sont :

-Une gêne dans le bas-ventre ;

-Une pesanteur vaginale ;

-La présence d'une boule pouvant être située :

- Dans le vagin (intravaginale)

- Au niveau de la vulve (extériorisée) lors de la poussée abdominale.

-Cette boule est davantage perceptible à l'effort ou accroupie, en position debout et nécessite une réintégration manuelle avant de s'asseoir ou pour faciliter la miction.

-Une douleur lorsque la descente d'organe est extériorisée et qui augmente en position debout prolongée ou en fin de journée et diminue en position couchée ou au repos.

-Des troubles urinaires apparaissent à cause de la compression ou de la plicature de l'urètre (créant un pli) par l'organe affaissé :

- Difficulté à uriner avec jet urinaire faible ;

- Des mictions difficiles, saccadées ou incomplètes ;

- Une incontinence urinaire d'effort (besoin très fréquents ou urgents d'uriner et fuites urinaires).

- Cystites à répétitions.

-Des troubles sexuels, notamment une gêne ou des douleurs lors des rapports sexuels, des saignements après l'acte sexuel ou encore des écoulements vaginaux en cas de vaginite (infection vaginale).

-Des troubles de la défécation, notamment une constipation chronique ou des difficultés à évacuer le contenu du rectum en raison de la compression ;

-Une incontinence anale.

Quelles sont les causes d'une descente d'organe ou prolapsus génitaux ?

La descente d’organe, également appelée prolapsus génital, survient lorsque les tissus conjonctifs et les muscles du plancher pelvien se relâchent, ne parvenant plus à maintenir correctement les organes tels que la vessie, l’utérus ou le rectum. Plusieurs facteurs peuvent en être à l’origine. La grossesse et l’accouchement par voie vaginale, en particulier lorsque ceux-ci sont multiples ou difficiles, constituent des causes fréquentes, car ils fragilisent les structures de soutien. Le vieillissement et la ménopause jouent également un rôle, en raison de la baisse des hormones œstrogènes, qui réduit la tonicité des tissus. En effet, la ménopause est caractérisée par l'arrêt de production des estrogènes, hormones particulièrement importantes qui contribuent à maintenir la force des muscles pelviens. D’autres éléments aggravants incluent le surpoids, la toux chronique, la constipation répétée ou encore les activités physiques impliquant un effort intense et répété comme les sports d'impact ou haltérophilie.

Certaines patientes présentent également une prédisposition génétique, caractérisée par une faiblesse naturelle du tissu conjonctif. Enfin, des interventions chirurgicales antérieures dans la région pelvienne peuvent aussi augmenter le risque. Identifier ces causes permet d’adopter des mesures préventives comme la rééducation périnéale, le contrôle du poids ou l’utilisation de dispositifs tels que le pessaire, afin de limiter l’aggravation du prolapsus et d’améliorer la qualité de vie.

Quel examen permet de diagnostiquer une descente d'organe ?

Le diagnostic repose sur l'examen gynécologique pour confirmer le diagnostic de prolapsus et mesurer la gravité du prolapsus. Pour ce faire, le gynécologue met en place un spéculum, pour visualiser le col utérin et repousser une partie du vagin.

Cela permet d'identifier l'organe concerné par le glissement, de qualifier le type de prolapsus et de juger de sa gravité. Enfin, le médecin pratique un toucher vaginal et un toucher rectal en demandant à la patiente de faire des efforts de poussée pour apprécier le tonus et la force de contraction des muscles périnéaux.

Le gynécologue se renseigne sur la présence d'incontinence urinaire d'effort, comme des fuites urinaires lors de la toux par exemple. Enfin, une évaluation du retentissement du prolapsus génital sur la vie au quotidien est réalisé.

Le médecin traitant ou le gynécologue procède au bilan urodynamique en commençant par réaliser une profilométrie pour évaluer les pressions tout le long de l'urètre et au niveau du sphincter de la vessie, une cystomanométrie pour vérifier le fonctionnement de la vessie. Il va également mesurer la quantité et la force du jet d'urine.

Ensuite, une échographie pelvienne et une IRM permettront de contrôler la vessie et d'autres organes.

Un colpocystogramme ou une tomodensitométrie de l'abdomen et du pelvis servira à créer des images détaillées des organes pelviens.

Comment soigner une descente d'organe ?

La descente d’organes, ou prolapsus génital, concerne de nombreuses patientes qui décrivent souvent une sensation de boule vaginale ou de gêne pelvienne. La pose d’un pessaire constitue une solution conservatrice recommandée en première intention par les autorités de santé, avant d’envisager la chirurgie. Ce petit dispositif en silicone, disponible en modèles anneau, cube ou donut, est inséré dans le vagin pour soutenir les organes pelviens (vessie, utérus ou rectum) et soulager immédiatement la pression ressentie dans le bas‑ventre.

La sélection du pessaire s’appuie sur l’anatomie et le degré de prolapsus de chaque patiente. Plusieurs essais peuvent être nécessaires pour trouver la forme (pessaire anneau, cube, donut, dish) et la taille adaptées. Une pose d’un pessaire bien choisie permet à environ 70 à 80 % des femmes de voir une amélioration rapide des symptômes, avec une quasi‑disparition de la sensation de boule dans le vagin.

Le suivi est essentiel : les pessaires portés de manière continue doivent être retirés régulièrement, selon le modèle, tous les jours (cube) ou tous les 6 mois au minimum (anneau), et leur entretien (élimination des saletés, vérification de l’intégrité) exige une consultation médicale périodique. Une association avec la rééducation pelvi‑périnéale renforce les résultats à long terme, en tonifiant le périnée et réduisant les risques de récidive.

La rééducation, dispensée par un kinésithérapeute ou une sage-femme, complète parfaitement la pose d’un pessaire en améliorant la tonicité du plancher pelvien, essentiel pour stabiliser les organes et soulager les symptômes.

En conclusion, pour les patientes en souffrance, la pose d’un pessaire est une approche efficace, non invasive, souvent immédiatement soulageante, bien tolérée, et combinable avec la rééducation pour un confort durable sans intervention chirurgicale.

Quelle opération pour une descente d'organe ?

Chez de nombreuses patientes, la descente d’organe se manifeste par une sensation de boule vaginale et une gêne importante au quotidien. Lorsque la pose d’un pessaire ne suffit plus à soulager les symptômes, la chirurgie peut être envisagée afin de remettre les organes en place et de restaurer une meilleure qualité de vie.

Les techniques chirurgicales dépendent du type et de la gravité du prolapsus. La réparation vaginale traditionnelle consiste à renforcer les tissus conjonctifs et les ligaments affaiblis, parfois en retirant l’utérus (hystérectomie) si nécessaire. Cette méthode utilise les structures naturelles de soutien de la patiente, sans matériel ajouté, et offre de bons résultats pour les prolapsus modérés.

Pour les prolapsus plus complexes, une approche abdominale ou cœlioscopique peut être proposée. Elle repose sur la mise en place d’une prothèse synthétique (également appelée filet ou mesh) qui agit comme un soutien supplémentaire. Ce dispositif permet de repositionner durablement les organes pelviens et de réduire significativement la sensation de boule dans le vagin. Toutefois, l’utilisation de prothèses doit être soigneusement évaluée en raison de possibles complications (érosions, infections), ce qui nécessite un suivi médical rigoureux.

Après l’intervention, une rééducation pelvi-périnéale est souvent recommandée pour tonifier le périnée et diminuer les risques de récidive. Le choix de la technique chirurgicale doit toujours être personnalisé et discuté entre la patiente et son chirurgien, en tenant compte des symptômes, de l’état des tissus conjonctifs et de l’impact sur la qualité de vie.

En résumé, lorsque la pose d’un pessaire n’apporte plus de soulagement, la chirurgie constitue une option efficace pour remettre les organes en place et améliorer durablement le confort des patientes.

Peut-on mourir d'une descente d'organe ?

La descente d’organe, ou prolapsus génital, bien qu’inconfortable et parfois invalidante, n’est généralement pas une pathologie mortelle. Ce trouble résulte du relâchement des tissus conjonctifs et des muscles pelviens, entraînant la descente de la vessie, de l’utérus ou du rectum vers le vagin. Si le prolapsus ne met pas directement la vie en danger, il peut cependant provoquer d’importants désagréments : douleurs pelviennes, sensation de boule vaginale, troubles urinaires ou difficultés lors des rapports sexuels.

En l’absence de prise en charge, les symptômes peuvent s’aggraver et altérer la qualité de vie. Dans de rares cas, des complications comme des infections urinaires répétées ou des lésions locales peuvent apparaître, mais elles restent rarement graves lorsqu’elles sont traitées rapidement. Des complications du prolapsus vaginal peuvent se traduire par des hémorragies et des ulcérations des organes extériorisés avec un risque accru d'infections. La prise en charge repose sur des solutions adaptées au degré du prolapsus : rééducation périnéale, utilisation d’un pessaire, voire techniques chirurgicales pour remettre les organes en place. Des complications peuvent aussi apparaître à la suite de l'acte chirurgical.

Il est donc essentiel de consulter un professionnel de santé dès les premiers signes afin de prévenir les complications et de retrouver un confort de vie optimal.